和雑貨専門店「四季彩堂」がお勧めする てぬぐい です。

てぬぐい

「てぬぐい」とは?

「手拭」と書くように手や体を拭くものとして使用されてきました。また用途は様々で、頭にかぶったり、雑巾の代わりや、インテリアとして楽しむなどの使われた方もしています。

また贈り物をてぬぐいで包んだり、ものを包んで持ち運んだりととても便利に使うことが出来ます。

「てぬぐい」の染の技法

てぬぐいを染める時には、大きく分けると「捺染」と「注染」という技法が存在します。

工程や染め方自体が違うため、それぞれのてぬぐいに特徴があります。

~注染(ちゅうせん)~

型を作り、その型を使用して糊を生地に塗っていきます。この糊は防染糊と呼ばれ、この糊が付いた部分には染料が染みこまないようになっています。何枚も重ねた生地に染料を注ぎこみ、染み込ませていきます。グラデーションに対応できることが特徴の一つです。水洗い・乾燥・仕上げを経て完成です。

~捺染(なっせん)~

注染同様に型を使用しますが、捺染の場合スキージーと呼ばれる木のヘラを使い、1色ずつ染めていきます。1色につき1つの型が必要となり、てぬぐいの風合いをそのままに複雑な柄を再現できるのが特徴です。染料を固着させるために加熱をし、その後洗濯で余分な染料を落とします。

「てぬぐい」の歴史

てぬぐいは奈良・平安時代に神事の際の装身具として使用されていました。綿を使用したてぬぐいは当時とても高価だったため身分の高いものしか持てないものでもありました。

江戸時代に入ると綿花の栽培が盛んになり、てぬぐいも民衆に広まっていくようになっていきました。「てぬぐい合わせ」という催し物をきっかけに、機能性だけでなくデザイン性も重視されるようになっていきました。また江戸時代の中頃になると、歌舞伎役者がてぬぐいの柄を考案し、柄で歌舞伎役者を連想させるという役割として使用していました。現在でも歌舞伎役者や落語家の襲名披露にはてぬぐいが配られています。

現代の「てぬぐい」

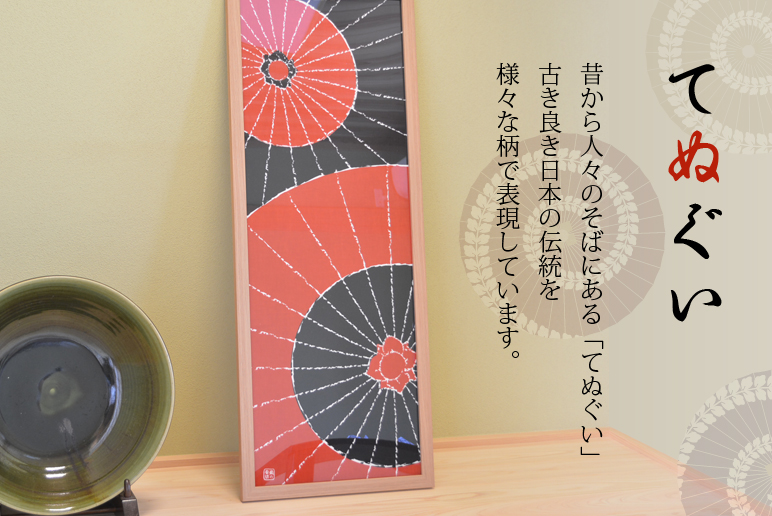

現代では伝統柄をはじめ、様々な柄がデザインとして考案され、実用化されています。

日本人だけでなく海外観光客にも大変注目が高いアイテムとなっており、和・洋を問わずに飾ることが出来る柄はインテリアとして、ご自宅用はもちろん贈り物としても喜ばれています。

様々な用途でお使い頂ける日本の伝統「てぬぐい」。

和雑貨専門店「四季彩堂」では幅広い種類のてぬぐいをご紹介して参ります。

日本の伝統美をぜひお楽しみください。